ÉVÉNEMENTS ET SÉANCES SPECIALES

A PROPOS

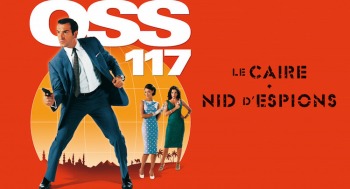

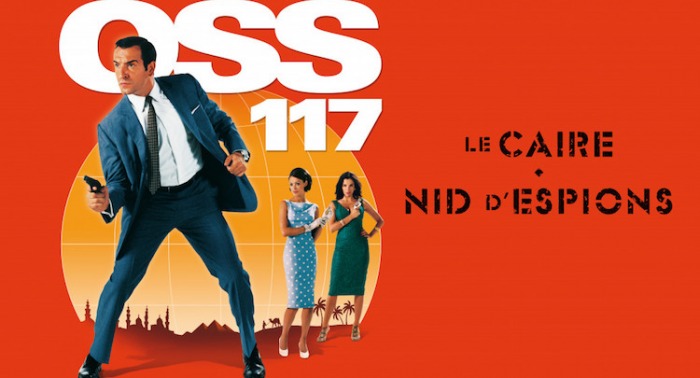

Réalisée par Michel Hazanavicius, transfuge de la publicité et de la télévision, la nouvelle version d'OSS 117, intitulée OSS 117, Le Caire nid d'espions, se nourrit du décalage entre regard d'aujourd'hui et réalité de la France de l'époque, et transforme l'espion, qui était à l'origine un agent secret américain d'inspiration française, en produit 100 % français. Le film s'ouvre sur un prologue en noir et blanc, hilarant, situé à l'intérieur d'un bombardier en vol, en 1945. Engagé dans une mission contre des nazis parlant français avec un accent allemand à couper au couteau, l'agent secret est présenté comme un héros historique de la Résistance. Après le générique, on le retrouve en 1956 dans un décor technicolor, tout prêt à embarquer pour Le Caire où, sans qu'il le sache, mais comme en a bien conscience le spectateur, la crise de Suez est sur le point d'éclater.

Fier de son sourire éclatant, de ses origines, de sa virilité, distillant à tout vent une arrogance bon enfant, le nouvel OSS 117 diffère peu de son modèle, si ce n'est que Dujardin est infiniment plus charismatique que son ancêtre cinématographique - il parodie bien plus la gestuelle de Connery que celle de Mathews. Ce qui change, ce sont les personnages secondaires, qui renvoient à l'agent secret sa goujaterie comme un boomerang.

Ancré dans le contexte historique des années 1950 mais aussi dans l'inconscient collectif du début du XXIe siècle, le personnage remercie les autochtones en leur distribuant des portraits du président René Coty. Sa suffisance se mue, sans qu'il en ait conscience, en une série de gaffes qui se retournent contre lui. Avec un art consommé de l'imitation, et une dextérité du contre-pied directement issue d'une pratique intensive du dialogue et de la réplique télévisuelle, Jean Dujardin leur donne une tournure particulièrement cocasse. Le film multiplie les références. Aux anciens OSS 117 bien sûr, mais plus généralement aux films d'espionnage des années 1950, à Hitchcock (L'Homme qui en savait trop) ainsi qu'à James Bond.

Loin d'être de simples clins d'oeil, elles sont consubstantielles au film, en induisent la narration, la diction des personnages. Mais elles sont plus largement essentielles à une mise en scène qui recourt délibérément à des procédés datés : effets de transparence à l'arrière des voitures dont les conducteurs tournent mécaniquement le volant sur les routes droites, chorégraphies de combat désuètes, décors respirant le faux...

Si riche soit-elle, cette matière pourrait rapidement s'essouffler. Mais à la faveur d'une réelle science du gag, elle a plutôt tendance à monter en régime : un premier gag joue sur le cliché du film d'espionnage ; un second reprend le premier pour en faire un comique de répétition ; un troisième, d'inspiration plus télévisuelle, anticipant l'essoufflement du gag, rend soudain les personnages conscients de son systématisme, et les décide à y mettre eux-mêmes volontairement un terme... Bondissant constamment d'un niveau de distanciation à un autre, le film se renouvelle ainsi, en déjouant habilement les attentes du spectateur. Toute sa réussite tient à la manière dont son sujet et le traitement qui en est fait permettent d'exploiter les situations comiques jusqu'à la corde sans jamais les user. C'est le secret des grandes comédies.

Isabelle Regnier (Le Monde)

Dans le rétro

dimanche 4 janvier

à 16h00

Les pépites de Gaumont

OSS 117 LE CAIRE NID D'ESPIONS

de Michel Hazanavicius

avec Jean Dujardin, Bérénice Bejo, Aure Atika

France - 2006 - 1h39 - Réédition - Version restaurée 4K

Égypte, 1955, le Caire est un véritable nid d'espions.

Tout le monde se méfie de tout le monde, tout le monde complote contre tout le monde : Anglais, Français, Soviétiques, la famille du Roi déchu Farouk qui veut retrouver son trône, les Aigles de Kheops, secte religieuse qui veut prendre le pouvoir. Le Président de la République Française, Monsieur René Coty, envoie son arme maîtresse mettre de l'ordre dans cette pétaudière au bord du chaos : Hubert Bonisseur de la Bath, dit OSS 117.

A PROPOS

Réalisée par Michel Hazanavicius, transfuge de la publicité et de la télévision, la nouvelle version d'OSS 117, intitulée OSS 117, Le Caire nid d'espions, se nourrit du décalage entre regard d'aujourd'hui et réalité de la France de l'époque, et transforme l'espion, qui était à l'origine un agent secret américain d'inspiration française, en produit 100 % français. Le film s'ouvre sur un prologue en noir et blanc, hilarant, situé à l'intérieur d'un bombardier en vol, en 1945. Engagé dans une mission contre des nazis parlant français avec un accent allemand à couper au couteau, l'agent secret est présenté comme un héros historique de la Résistance. Après le générique, on le retrouve en 1956 dans un décor technicolor, tout prêt à embarquer pour Le Caire où, sans qu'il le sache, mais comme en a bien conscience le spectateur, la crise de Suez est sur le point d'éclater.

Fier de son sourire éclatant, de ses origines, de sa virilité, distillant à tout vent une arrogance bon enfant, le nouvel OSS 117 diffère peu de son modèle, si ce n'est que Dujardin est infiniment plus charismatique que son ancêtre cinématographique - il parodie bien plus la gestuelle de Connery que celle de Mathews. Ce qui change, ce sont les personnages secondaires, qui renvoient à l'agent secret sa goujaterie comme un boomerang.

Ancré dans le contexte historique des années 1950 mais aussi dans l'inconscient collectif du début du XXIe siècle, le personnage remercie les autochtones en leur distribuant des portraits du président René Coty. Sa suffisance se mue, sans qu'il en ait conscience, en une série de gaffes qui se retournent contre lui. Avec un art consommé de l'imitation, et une dextérité du contre-pied directement issue d'une pratique intensive du dialogue et de la réplique télévisuelle, Jean Dujardin leur donne une tournure particulièrement cocasse. Le film multiplie les références. Aux anciens OSS 117 bien sûr, mais plus généralement aux films d'espionnage des années 1950, à Hitchcock (L'Homme qui en savait trop) ainsi qu'à James Bond.

Loin d'être de simples clins d'oeil, elles sont consubstantielles au film, en induisent la narration, la diction des personnages. Mais elles sont plus largement essentielles à une mise en scène qui recourt délibérément à des procédés datés : effets de transparence à l'arrière des voitures dont les conducteurs tournent mécaniquement le volant sur les routes droites, chorégraphies de combat désuètes, décors respirant le faux...

Si riche soit-elle, cette matière pourrait rapidement s'essouffler. Mais à la faveur d'une réelle science du gag, elle a plutôt tendance à monter en régime : un premier gag joue sur le cliché du film d'espionnage ; un second reprend le premier pour en faire un comique de répétition ; un troisième, d'inspiration plus télévisuelle, anticipant l'essoufflement du gag, rend soudain les personnages conscients de son systématisme, et les décide à y mettre eux-mêmes volontairement un terme... Bondissant constamment d'un niveau de distanciation à un autre, le film se renouvelle ainsi, en déjouant habilement les attentes du spectateur. Toute sa réussite tient à la manière dont son sujet et le traitement qui en est fait permettent d'exploiter les situations comiques jusqu'à la corde sans jamais les user. C'est le secret des grandes comédies.

Isabelle Regnier (Le Monde)