ÉVÉNEMENTS ET SÉANCES SPECIALES

A PROPOS

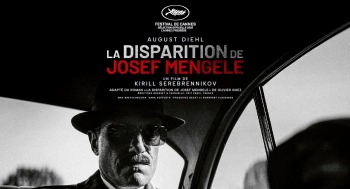

Avec La disparition de Josef Mengele, Kirill Serebrennikov orchestre une vertigineuse entreprise de déréalisation. Le tyran démiurge, hérité de l’expressionnisme allemand, se fond ici dans la chair du très réel Josef Mengele. Le cinéaste ne se contente pas de représenter : il dissout, évapore, désincarne. Mengele n’est plus un homme, mais une ombre fuyante, un spectre idéologique. Après avoir été le bourreau d’Auschwitz, nous découvrons un Mengele puni par la vie, figure du Mal qui refuse de mourir, alors même que les gouvernements l’ont oublié et que son héritage de haine lutte pour survivre, mais périclite lentement. Le film est ponctué de flash forwards où Mengele, devenu Don Pedro, apparaît comme un vieillard à demi paralysé, reclus dans une maisonnette de bois et de tôle dans une banlieue oubliée de São Paulo. Il y reçoit la visite de son fils, dans une atmosphère de décrépitude. Serebrennikov le montre comme un vampire fatigué, vidé de sa substance. Là où l’expressionnisme allemand donnait naissance à des figures comme Caligari ou Nosferatu, métaphores de l’antisémitisme nourrissant l’imaginaire anti-juif, le cinéaste retourne le genre contre son bourreau. Il déconstruit, déréalise, et expose Mengele comme un comte maudit, tapi dans l’ombre, vivant comme un rat. Le film puise dans la substantifique moelle de l’expressionnisme : décors funèbres, clair-obscur saisissant, ombres oppressantes, silhouettes errantes dans des paysages de désolation. Une image marquante : Mengele face à un épouvantail à son effigie, vêtu d’un uniforme nazi, pendu à un arbre, surgissant du bord du cadre dans un plan d’une précision glaçante. Tout concourt à nous faire dériver dans les confins d’une folie douce, presque contenue. La vraie abjection, et la force du film, réside dans la manière dont Serebrennikov humanise ce monstre réel. Mengele devient un simili M le Maudit, figure tragique et pathétique, traquée par une foule, mais si minable qu’il en vient à supplier sa domestique pour une masturbation contre quelques pesos, impuissant, déchu, caricature grotesque d’un dignitaire nazi dont l’idéologie prônait virilité exacerbée et corps parfait. Le noir et blanc, les contrastes violents entre ombre et lumière, servent à révéler non pas la grandeur, mais la vacuité de cet homme. Le but n’est pas de perpétuer la fascination pour le Mal, mais de déréaliser la grande Histoire. Voir Mengele effrayé par son propre reflet, silhouette maigrelette persuadée du bien-fondé de ses actes, attendant le retour du fantasme nazi comme une revanche fictionnelle du peuple germanique, interroge profondément le spectateur. Le corps décline, mais la conscience demeure : que reste-t-il au fond d’une âme bercée par l’horreur ? Serebrennikov montre, au-delà du récit de clandestinité, comment l’homme reste attaché à la nostalgie de la toute-puissance nazie, au repli identitaire, et reproduit sans cesse le même schéma d’autodestruction. Une folie meurtrière dont le cœur névralgique remonte à 1914 et qui n’a cessé d’anéantir l’Europe puis le monde. Une rupture civilisationnelle, une pulsion suicidaire de l’humanité à se jeter tête la première dans la tempête, jusqu’à recréer, comme des maisons de poupées miniatures, de somptueuses réceptions à la gloire du Führer dans les demeures d’Amérique du Sud, peuplées d’exilés nazis obsédés par l’idée de renaissance.

En adoptant le point de vue unique d’un Josef Mengele qui ne quitte jamais l’écran, Kirill Serebrennikov inscrit le personnage dans une forme troublante d’humanité. Mengele devient un vecteur du Mal, diffusant la corruption comme une peste invisible, contaminant corps et âmes, passeurs, fermiers, compagnes, tout en amorçant une lente évaporation de lui-même. Il se retire du monde à contre-cœur, comme si sa vie ne tenait plus qu’à l’électricité résiduelle d’une nostalgie morbide. Mais pour Mengele, Auschwitz représente paradoxalement ses "plus belles années" : il est jeune, marié, père, médecin en pleine ascension. Cette inversion glaçante révèle l’abîme moral dans lequel il évolue. Ce qui est pour nous l’horreur absolue devient pour lui un souvenir heureux. Serebrennikov pousse sa mise en scène à l’extrême, certains diront trop loin, mais cette radicalité est nécessaire pour cerner la psyché du personnage. La seule scène en couleur, filmée en Super 8 granuleux, évoque un film de vacances. Elle surgit comme une anomalie organique, une parenthèse lumineuse et dérangeante. On y voit son amante, des instants volés dans l’unité médicale du camp, défilant sur un air d’opéra chanté par une chorale de prisonniers handicapés. Et surtout, les images de sa "grande œuvre", l’innommable, l’irreprésentable, sont montrées plein cadre, avec une minutie clinique et la complaisance de ses collègues nazis. Cette séquence provoque un dédoublement chez le spectateur : paralysé, incapable de relier les deux facettes de Mengele, entre le bourreau et l’homme qui se regarde vivre. Serebrennikov ose une approche du cauchemar rarement vue au cinéma, avec une matérialité brutale. Cette violence est nécessaire : elle nous rappelle de ne pas céder au regard de Mengele, enfermé ad nauseam dans son propre univers, sa propre cabine intérieure. Il a perdu tout contact avec le réel, avec la physicalité du monde, et transforme l’indicible en extension de lui-même, la quintessence de son œuvre. Mengele incarne le déni du Mal, la réécriture constante de sa vie comme un faux roman, la cristallisation d’une nostalgie identitaire toujours vivace. La disparition de Josef Mengele devient alors un avertissement contre le repli sur soi, contre cette ère où chacun vit dans sa bulle idéologique, avec ses contenus, ses gourous, ses vérités. Serebrennikov atteint ici une dimension presque métaphysique : il annonce Mengele comme un agent pathogène, précurseur de l’ère de la post-vérité, une catastrophe annoncée.

Le film pourrait presque se résumer à sa scène d’ouverture, tant elle condense le vertige moral et esthétique qui irrigue toute l’œuvre. Dans une salle de cours d’une université brésilienne, des étudiants en médecine observent leur professeur ausculter le véritable squelette de Josef Mengele, donné à l’État comme objet d’étude, comble du karma pour celui que l’on surnommait l’Ange de la Mort. À la seule évocation de son nom, la présence se densifie, spectrale, presque palpable. Il est là, devant nous, dépouillé de son enveloppe humaine, mais chargé d’une mémoire collective, d’un poids historique que nul ne peut ignorer. Cette scène nous place face à l’impensable : oser regarder le Mal dans les yeux, le toucher du doigt, s’en approcher sans se laisser contaminer. C’est un geste hautement risqué, potentiellement insupportable, flirtant avec les abîmes du discours nauséabond. Mais Serebrennikov parvient à maintenir l’équilibre avec une maîtrise sidérante. Il ne cherche ni à mythifier, à faire de Mengele une figure sanctuarisée par le silence collectif, ni à esthétiser, en enveloppant l’horreur d’un vernis formel qui en atténuerait la portée, mais à exposer, frontalement, ce que l’histoire tente trop souvent d’enfouir. La disparition de Josef Mengele atteint ici une intensité rare : celle d’un cinéma qui ne recule devant rien pour interroger notre rapport au Mal, à la mémoire, à la représentation. Un grand moment de cinéma, au bord du gouffre, mais qui ne tombe jamais dedans.

Julien Rocher (avoiralire.com)

Ciné Rencontre

mercredi 22 octobre

à 18h00

présenté par Katell Brestic, Maîtresse de conférences en Histoire et civilisation du monde germanique, spécialiste d'histoire du nazisme

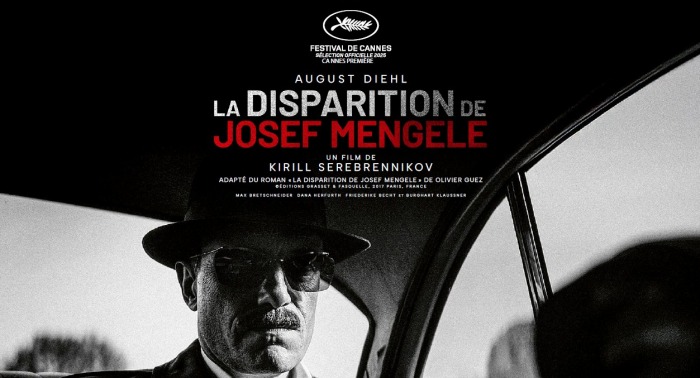

LA DISPARITION DE JOSEF MENGELE

de Kirill Serebrennikov

Avec August Diehl, Friederike Becht, Dana Herfurth

Allemagne - 2025 - 2h16 - VOST - Cannes 2025

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, Josef Mengele, le médecin nazi du camp d'Auschwitz, parvient à s'enfuir en Amérique du Sud pour refaire sa vie dans la clandestinité. De Buenos Aires au Paraguay, en passant par le Brésil, celui qu'on a baptisé « L'Ange de la Mort » va organiser sa méthodique disparition pour échapper à toute forme de procès.

http://new.bacfilms.com/distribution/fr/films/la-disparition-de-josef-mengele

A PROPOS

Avec La disparition de Josef Mengele, Kirill Serebrennikov orchestre une vertigineuse entreprise de déréalisation. Le tyran démiurge, hérité de l’expressionnisme allemand, se fond ici dans la chair du très réel Josef Mengele. Le cinéaste ne se contente pas de représenter : il dissout, évapore, désincarne. Mengele n’est plus un homme, mais une ombre fuyante, un spectre idéologique. Après avoir été le bourreau d’Auschwitz, nous découvrons un Mengele puni par la vie, figure du Mal qui refuse de mourir, alors même que les gouvernements l’ont oublié et que son héritage de haine lutte pour survivre, mais périclite lentement. Le film est ponctué de flash forwards où Mengele, devenu Don Pedro, apparaît comme un vieillard à demi paralysé, reclus dans une maisonnette de bois et de tôle dans une banlieue oubliée de São Paulo. Il y reçoit la visite de son fils, dans une atmosphère de décrépitude. Serebrennikov le montre comme un vampire fatigué, vidé de sa substance. Là où l’expressionnisme allemand donnait naissance à des figures comme Caligari ou Nosferatu, métaphores de l’antisémitisme nourrissant l’imaginaire anti-juif, le cinéaste retourne le genre contre son bourreau. Il déconstruit, déréalise, et expose Mengele comme un comte maudit, tapi dans l’ombre, vivant comme un rat. Le film puise dans la substantifique moelle de l’expressionnisme : décors funèbres, clair-obscur saisissant, ombres oppressantes, silhouettes errantes dans des paysages de désolation. Une image marquante : Mengele face à un épouvantail à son effigie, vêtu d’un uniforme nazi, pendu à un arbre, surgissant du bord du cadre dans un plan d’une précision glaçante. Tout concourt à nous faire dériver dans les confins d’une folie douce, presque contenue. La vraie abjection, et la force du film, réside dans la manière dont Serebrennikov humanise ce monstre réel. Mengele devient un simili M le Maudit, figure tragique et pathétique, traquée par une foule, mais si minable qu’il en vient à supplier sa domestique pour une masturbation contre quelques pesos, impuissant, déchu, caricature grotesque d’un dignitaire nazi dont l’idéologie prônait virilité exacerbée et corps parfait. Le noir et blanc, les contrastes violents entre ombre et lumière, servent à révéler non pas la grandeur, mais la vacuité de cet homme. Le but n’est pas de perpétuer la fascination pour le Mal, mais de déréaliser la grande Histoire. Voir Mengele effrayé par son propre reflet, silhouette maigrelette persuadée du bien-fondé de ses actes, attendant le retour du fantasme nazi comme une revanche fictionnelle du peuple germanique, interroge profondément le spectateur. Le corps décline, mais la conscience demeure : que reste-t-il au fond d’une âme bercée par l’horreur ? Serebrennikov montre, au-delà du récit de clandestinité, comment l’homme reste attaché à la nostalgie de la toute-puissance nazie, au repli identitaire, et reproduit sans cesse le même schéma d’autodestruction. Une folie meurtrière dont le cœur névralgique remonte à 1914 et qui n’a cessé d’anéantir l’Europe puis le monde. Une rupture civilisationnelle, une pulsion suicidaire de l’humanité à se jeter tête la première dans la tempête, jusqu’à recréer, comme des maisons de poupées miniatures, de somptueuses réceptions à la gloire du Führer dans les demeures d’Amérique du Sud, peuplées d’exilés nazis obsédés par l’idée de renaissance.

En adoptant le point de vue unique d’un Josef Mengele qui ne quitte jamais l’écran, Kirill Serebrennikov inscrit le personnage dans une forme troublante d’humanité. Mengele devient un vecteur du Mal, diffusant la corruption comme une peste invisible, contaminant corps et âmes, passeurs, fermiers, compagnes, tout en amorçant une lente évaporation de lui-même. Il se retire du monde à contre-cœur, comme si sa vie ne tenait plus qu’à l’électricité résiduelle d’une nostalgie morbide. Mais pour Mengele, Auschwitz représente paradoxalement ses "plus belles années" : il est jeune, marié, père, médecin en pleine ascension. Cette inversion glaçante révèle l’abîme moral dans lequel il évolue. Ce qui est pour nous l’horreur absolue devient pour lui un souvenir heureux. Serebrennikov pousse sa mise en scène à l’extrême, certains diront trop loin, mais cette radicalité est nécessaire pour cerner la psyché du personnage. La seule scène en couleur, filmée en Super 8 granuleux, évoque un film de vacances. Elle surgit comme une anomalie organique, une parenthèse lumineuse et dérangeante. On y voit son amante, des instants volés dans l’unité médicale du camp, défilant sur un air d’opéra chanté par une chorale de prisonniers handicapés. Et surtout, les images de sa "grande œuvre", l’innommable, l’irreprésentable, sont montrées plein cadre, avec une minutie clinique et la complaisance de ses collègues nazis. Cette séquence provoque un dédoublement chez le spectateur : paralysé, incapable de relier les deux facettes de Mengele, entre le bourreau et l’homme qui se regarde vivre. Serebrennikov ose une approche du cauchemar rarement vue au cinéma, avec une matérialité brutale. Cette violence est nécessaire : elle nous rappelle de ne pas céder au regard de Mengele, enfermé ad nauseam dans son propre univers, sa propre cabine intérieure. Il a perdu tout contact avec le réel, avec la physicalité du monde, et transforme l’indicible en extension de lui-même, la quintessence de son œuvre. Mengele incarne le déni du Mal, la réécriture constante de sa vie comme un faux roman, la cristallisation d’une nostalgie identitaire toujours vivace. La disparition de Josef Mengele devient alors un avertissement contre le repli sur soi, contre cette ère où chacun vit dans sa bulle idéologique, avec ses contenus, ses gourous, ses vérités. Serebrennikov atteint ici une dimension presque métaphysique : il annonce Mengele comme un agent pathogène, précurseur de l’ère de la post-vérité, une catastrophe annoncée.

Le film pourrait presque se résumer à sa scène d’ouverture, tant elle condense le vertige moral et esthétique qui irrigue toute l’œuvre. Dans une salle de cours d’une université brésilienne, des étudiants en médecine observent leur professeur ausculter le véritable squelette de Josef Mengele, donné à l’État comme objet d’étude, comble du karma pour celui que l’on surnommait l’Ange de la Mort. À la seule évocation de son nom, la présence se densifie, spectrale, presque palpable. Il est là, devant nous, dépouillé de son enveloppe humaine, mais chargé d’une mémoire collective, d’un poids historique que nul ne peut ignorer. Cette scène nous place face à l’impensable : oser regarder le Mal dans les yeux, le toucher du doigt, s’en approcher sans se laisser contaminer. C’est un geste hautement risqué, potentiellement insupportable, flirtant avec les abîmes du discours nauséabond. Mais Serebrennikov parvient à maintenir l’équilibre avec une maîtrise sidérante. Il ne cherche ni à mythifier, à faire de Mengele une figure sanctuarisée par le silence collectif, ni à esthétiser, en enveloppant l’horreur d’un vernis formel qui en atténuerait la portée, mais à exposer, frontalement, ce que l’histoire tente trop souvent d’enfouir. La disparition de Josef Mengele atteint ici une intensité rare : celle d’un cinéma qui ne recule devant rien pour interroger notre rapport au Mal, à la mémoire, à la représentation. Un grand moment de cinéma, au bord du gouffre, mais qui ne tombe jamais dedans.

Julien Rocher (avoiralire.com)