ÉVÉNEMENTS ET SÉANCES SPECIALES

A PROPOS

Chef-d’œuvre de Martin Scorsese et de toute une génération, Taxi driver, au carrefour d’influences multiples, ressort en salles.

Sans doute le film le plus célèbre de Martin Scorsese, Taxi driver parvient à excéder les qualités et les défauts du cinéaste. La réussite du film impute autant à Scorsese qu’à son scénariste Paul Schrader, qui puisera aussi bien dans La Nausée et Crime et châtiment que dans son expérience personnelle pour créer Travis Bickle, sans compter le génie mimétique du jeune De Niro. Cette parfaite osmose entre les trois wonder boys ne se reproduira pas, malgré une talentueuse redite (Raging Bull, très beau mais déjà menacé par la boursouflure). Point d’orgue d’une filmographie, Taxi driver est aussi un titre qui offre une vision syncrétique du meilleur du cinéma américain des années 70, grâce à une structure en chapitres qui lui permet d’accueillir à la fois le ton déambulatoire d’Altman, l’existentialisme de Monte Hellman, le baroque et les ralentis de Sam Peckinpah, et même le nouveau cinéma d’horreur et de violence. Des films aussi commerciaux que Death wish, Maniac et les séries B new-yorkaises de Larry Cohen ne sont pas si éloignés de Taxi driver, dans leur vision cauchemardesque et crasseuse de la ville, leur graphisme gore et la pathologie sécuritaire de leurs anti-héros.

Ce qui différencie pourtant Taxi driver des autres grands films américains de son époque, c’est l’influence ostentatoire jusqu’au tape-à-l’œil du cinéma européen, de Michael Powell à Mario Bava (pour l’usage agressif de la couleur) à Godard et Antonioni, pour notamment le traitement très audacieux du thème de la rencontre. Davantage qu’un film sur la solitude, Taxi driver explore le masochisme d’un petit Blanc qui ne cesse de mettre à l’épreuve son ignorance et son puritanisme, dans de purs réflexes d’échec et de douleur, d’abord lors de la désastreuse drague d’une bourgeoise WASP belle et cultivée, incarnation du fantasme de la femme inaccessible, puis l’acte de violence désespéré (la tentative tout aussi désastreuse d’assassiner un politicien en campagne) ; un geste warholien connaître sa minute de célébrité, à n’importe quel prix que Scorsese étudiera à nouveau dans un de ses meilleurs films, La Valse des pantins, quasi-remake sardonique de Taxi driver, préférable à la laborieuse resucée ambulancière d’A tombeau ouvert. Enfin, mué en improbable ange exterminateur, Travis partira en croisade pour sauver une prostituée mineure et droguée des griffes d’un proxénète.

Dépressif, ambigu mais beaucoup moins irresponsable qu’on a pu le prétendre Travis n’est l’objet d’aucune glorification ,Taxi driver reste le chef-d’œuvre officiel de Scorsese et de toute une génération. Cela ne l’empêche pas d’être aussi un grand film.

Olivier Père (Les inrocks)

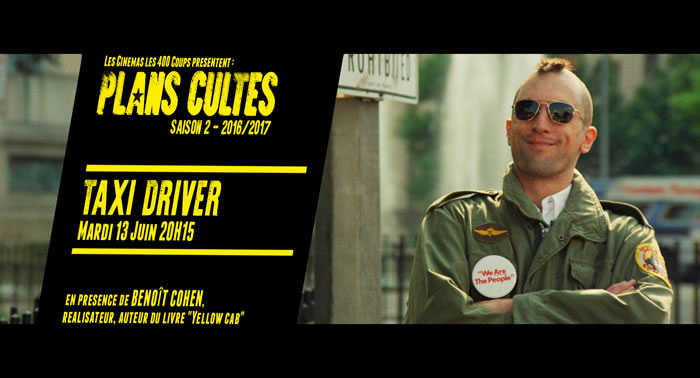

Plans Cultes

mardi 13 juin

2017 à 20h15

en présence de Benoît Cohen, réalisateur, auteur du livre "Yellow cab"

Soirée organisée en partenariat avec la librairie Contact

TAXI DRIVER

de Martin Scorsese

avec Robert De Niro, Jodie Foster, Harvey Keitel

USA - 1976 - 1h55 - VOST - Palme d'or 1976

Vétéran de la Guerre du Vietnam, Travis Bickle est chauffeur de taxi dans la ville de New York. Ses rencontres nocturnes et la violence quotidienne dont il est témoin lui font peu à peu perdre la tête. Il se charge bientôt de délivrer une prostituée mineure de ses souteneurs.

http://www.cinematheque.fr/article/702.html

A PROPOS

Chef-d’œuvre de Martin Scorsese et de toute une génération, Taxi driver, au carrefour d’influences multiples, ressort en salles.

Sans doute le film le plus célèbre de Martin Scorsese, Taxi driver parvient à excéder les qualités et les défauts du cinéaste. La réussite du film impute autant à Scorsese qu’à son scénariste Paul Schrader, qui puisera aussi bien dans La Nausée et Crime et châtiment que dans son expérience personnelle pour créer Travis Bickle, sans compter le génie mimétique du jeune De Niro. Cette parfaite osmose entre les trois wonder boys ne se reproduira pas, malgré une talentueuse redite (Raging Bull, très beau mais déjà menacé par la boursouflure). Point d’orgue d’une filmographie, Taxi driver est aussi un titre qui offre une vision syncrétique du meilleur du cinéma américain des années 70, grâce à une structure en chapitres qui lui permet d’accueillir à la fois le ton déambulatoire d’Altman, l’existentialisme de Monte Hellman, le baroque et les ralentis de Sam Peckinpah, et même le nouveau cinéma d’horreur et de violence. Des films aussi commerciaux que Death wish, Maniac et les séries B new-yorkaises de Larry Cohen ne sont pas si éloignés de Taxi driver, dans leur vision cauchemardesque et crasseuse de la ville, leur graphisme gore et la pathologie sécuritaire de leurs anti-héros.

Ce qui différencie pourtant Taxi driver des autres grands films américains de son époque, c’est l’influence ostentatoire jusqu’au tape-à-l’œil du cinéma européen, de Michael Powell à Mario Bava (pour l’usage agressif de la couleur) à Godard et Antonioni, pour notamment le traitement très audacieux du thème de la rencontre. Davantage qu’un film sur la solitude, Taxi driver explore le masochisme d’un petit Blanc qui ne cesse de mettre à l’épreuve son ignorance et son puritanisme, dans de purs réflexes d’échec et de douleur, d’abord lors de la désastreuse drague d’une bourgeoise WASP belle et cultivée, incarnation du fantasme de la femme inaccessible, puis l’acte de violence désespéré (la tentative tout aussi désastreuse d’assassiner un politicien en campagne) ; un geste warholien connaître sa minute de célébrité, à n’importe quel prix que Scorsese étudiera à nouveau dans un de ses meilleurs films, La Valse des pantins, quasi-remake sardonique de Taxi driver, préférable à la laborieuse resucée ambulancière d’A tombeau ouvert. Enfin, mué en improbable ange exterminateur, Travis partira en croisade pour sauver une prostituée mineure et droguée des griffes d’un proxénète.

Dépressif, ambigu mais beaucoup moins irresponsable qu’on a pu le prétendre Travis n’est l’objet d’aucune glorification ,Taxi driver reste le chef-d’œuvre officiel de Scorsese et de toute une génération. Cela ne l’empêche pas d’être aussi un grand film.

Olivier Père (Les inrocks)