ÉVÉNEMENTS ET SÉANCES SPECIALES

A PROPOS

Est-ce que le feu qui a embrasé la Syrie sera un jour éteint ? Rien n’est moins sûr, suggère la réalisatrice Zaynê Akyol avec Rojek. Des flammes brûlent toujours au Levant et il faut bien plus qu’une armée pour éteindre une idée comme l’intégrisme religieux.

« C’est comme une assiette de verre, dit un ancien combattant du groupe armé État islamique (EI). Quand tu la brises, elle se multiplie. » Le ton de l’homme n’est même pas menaçant. Il exprime simplement sa vision des choses, comme le feront une douzaine d’hommes (surtout) et de femmes dans ce deuxième film où, après Gulîstan, terre des roses, Zaynê Akyol raconte la guerre et ses cicatrices au Kurdistan syrien.

L’approche est dépouillée : chacun des interviewés fait face à la caméra, le visage cadré serré, et se raconte. On ne sait rien de ces gens, ni leur nom, ni leur âge, ni les gestes pour lesquels ils ont été incarcérés. Seulement qu’ils ont été membres de l’EI. On ne saura d’eux que ce qu’ils accepteront de raconter au sujet de leur participation à la guerre et des raisons pour lesquelles ils ont choisi de quitter l’Europe (pour plusieurs) et d’aller se battre en Syrie au nom d’une certaine vision de l’islam. Ni la caméra ni l’intervieweuse ne sont là pour les juger, mais pour comprendre.

Ces interviews constituent l’épine dorsale du film, ventilé par des scènes d’une étrange vie d’après-guerre (point de contrôle, entraînement militaire, agriculture sous surveillance, quotidien dans un camp-prison) et de superbes plans tournés à l’aide de drones. Et c’est la grande force de Rojek que de donner à entendre les simples soldats d’Allah, qui ont eu foi dans le califat que rêvait d’instaurer l’EI. Certains le croient toujours possible. D’autres jugent s’être trompés.

Zaynê Akyol avance avec beaucoup de doigté, parvient à établir un contact très franc avec ses sujets, qui se livrent parfois plus qu’ils ne l’avaient prévu. Son approche est transparente : elle montre subtilement au spectateur les dessous de sa démarche, comme lorsqu’elle conserve sur fond noir un échange avec une interviewée qui dit qu’elle a fait une deuxième prise afin qu’elle puisse dire clairement le fond sa pensée.

On pourra reprocher à la réalisatrice de ne pas donner suffisamment d’indications sur les lieux ou les gens qu’elle filme. Ce flou s’avère parfois agaçant tant il laisse de questions en suspens. Il a toutefois l’avantage de montrer qu’au fond, les horreurs de la guerre se vivent bien au-delà de la Syrie. Et que ces hommes et ces femmes anonymes sont la preuve que l’horreur est humaine.

Alexandre Vigneault (lapresse.ca)

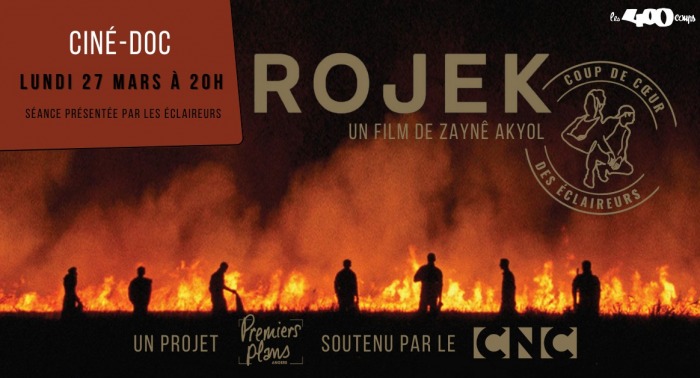

Ciné doc

lundi 27 mars

2023 à 20h00

Le coup de coeur des ÉCLAIREURS

Les Éclaireurs ont pour mission de programmer, dans leur salle de cinéma, un film coup de coeur repéré lors d’un week-end en Festival.

Séance organisée en collaboration avec l'association Premiers Plans

ROJEK

de Zaynê Akyol

Documentaire

CANADA - 2022 - 2h08 - VOST

ROJEK va à la rencontre des membres de l’État islamique, et de leurs femmes détenues dans des camps-prisons, provenant des quatre coins de la planète et partageant un rêve commun : établir un califat. Confronté aux croyances fondamentalistes des djihadistes, le film tente de retracer le début, l’apogée et la chute de l’État islamique (EI) à travers leurs histoires personnelles. Ces conversations constituent le fil conducteur du documentaire au travers desquelles s’entrelacent diverses séquences décrivant le Kurdistan syrien d’après-guerre.

A PROPOS

Est-ce que le feu qui a embrasé la Syrie sera un jour éteint ? Rien n’est moins sûr, suggère la réalisatrice Zaynê Akyol avec Rojek. Des flammes brûlent toujours au Levant et il faut bien plus qu’une armée pour éteindre une idée comme l’intégrisme religieux.

« C’est comme une assiette de verre, dit un ancien combattant du groupe armé État islamique (EI). Quand tu la brises, elle se multiplie. » Le ton de l’homme n’est même pas menaçant. Il exprime simplement sa vision des choses, comme le feront une douzaine d’hommes (surtout) et de femmes dans ce deuxième film où, après Gulîstan, terre des roses, Zaynê Akyol raconte la guerre et ses cicatrices au Kurdistan syrien.

L’approche est dépouillée : chacun des interviewés fait face à la caméra, le visage cadré serré, et se raconte. On ne sait rien de ces gens, ni leur nom, ni leur âge, ni les gestes pour lesquels ils ont été incarcérés. Seulement qu’ils ont été membres de l’EI. On ne saura d’eux que ce qu’ils accepteront de raconter au sujet de leur participation à la guerre et des raisons pour lesquelles ils ont choisi de quitter l’Europe (pour plusieurs) et d’aller se battre en Syrie au nom d’une certaine vision de l’islam. Ni la caméra ni l’intervieweuse ne sont là pour les juger, mais pour comprendre.

Ces interviews constituent l’épine dorsale du film, ventilé par des scènes d’une étrange vie d’après-guerre (point de contrôle, entraînement militaire, agriculture sous surveillance, quotidien dans un camp-prison) et de superbes plans tournés à l’aide de drones. Et c’est la grande force de Rojek que de donner à entendre les simples soldats d’Allah, qui ont eu foi dans le califat que rêvait d’instaurer l’EI. Certains le croient toujours possible. D’autres jugent s’être trompés.

Zaynê Akyol avance avec beaucoup de doigté, parvient à établir un contact très franc avec ses sujets, qui se livrent parfois plus qu’ils ne l’avaient prévu. Son approche est transparente : elle montre subtilement au spectateur les dessous de sa démarche, comme lorsqu’elle conserve sur fond noir un échange avec une interviewée qui dit qu’elle a fait une deuxième prise afin qu’elle puisse dire clairement le fond sa pensée.

On pourra reprocher à la réalisatrice de ne pas donner suffisamment d’indications sur les lieux ou les gens qu’elle filme. Ce flou s’avère parfois agaçant tant il laisse de questions en suspens. Il a toutefois l’avantage de montrer qu’au fond, les horreurs de la guerre se vivent bien au-delà de la Syrie. Et que ces hommes et ces femmes anonymes sont la preuve que l’horreur est humaine.

Alexandre Vigneault (lapresse.ca)