ÉVÉNEMENTS ET SÉANCES SPECIALES

A PROPOS

Pour un réalisateur de cinéma, le projet de montrer à l'écran le travail de la pensée est une gageure. Pourtant, c'est le dessein que s'est fixé Margarethe von Trotta dans son film intitulé Hannah Arendt. Et manifestement, la réalisatrice a atteint son objectif. Présenté en novembre 2012 au Festival international du Film d'Histoire de Pessac, le film a séduit le jury qui lui a décerné tous les prix de la catégorie fiction.

Depuis la parution de la biographie d'Élisabeth Young-Bruehl, nombre d'ouvrages se sont efforcés d'éclairer le parcours philosophique de l'étudiante préférée de Martin Heidegger, qui avait fui l'Allemagne en 1933 dans un contexte de persécution des Juifs, et dont la pensée a fini par s'opposer à celle de son maître. Mais le film s'avère presqu'aussi précieux que le livre pour reconstituer l'atmosphère d'ébullition d'une période intensément intellectuelle.

Dix ans après son installation aux U.S.A., la parution en 1951 de son ouvrage intitulé Les origines du totalitarisme, avait permis à Arendt d'être considérée comme un des grands penseurs du XXe siècle. Grâce à ce livre magistral, elle a acquis rapidement le succès et la reconnaissance de ses pairs. Comment expliquer qu'une décennie ans plus tard, elle se soit trouvée au cœur d'une violente controverse ?

L'ambition de Margarethe von Trotta était double : évoquer l'existence concrète d'une intellectuelle en exil et traduire dans le langage cinématographique une querelle philosophique. Les qualités de l'œuvre tiennent d'abord au scénario auquel Margarethe von Trotta a travaillé en collaboration avec Pamela Katz durant quatre ans. Les auteures ont restreint leur rélexion à cinq années de la vie de la philosophe. Entre 1960, année de la capture en Argentine par le Mossad du criminel nazi Eichmann et 1964, année suivant la publication dans le New Yorker du reportage d'Arendt consacré au procès, des bouleversements se sont produits dans son existence.

Margarethe von Trotta a insisté pour que Barbara Sukowa, connue pour ses collaborations avec le réalisateur Rainer W. Fassbinder, endosse le rôle-titre. Et ce choix est déterminant. Cette intelligente actrice, sait imposer l'intensité de sa présence à l'écran. Qu'elle soit filmée chez elle, dans son appartement de New York scrupuleusement reconstitué, ou dans les rues de Jérusalem aux ruelles ensoleillées, elle incarne avec bonheur une indomptable femme de génie.

Hannah Arendt est à la fois une femme d'action et de discours qui bataille pour imposer sa pensée métaphysique et sa conception de la politique. Il fallait que l'actrice soit dotée de l'énergie intérieure suffisante pour se glisser dans la peau d'une femme d'exception, au tempérament passionné. Barbara Sukowa fait la preuve de sa maîtrise du jeu de l'acteur dans une scène d'anthologie, un discours de six minutes adressé en anglais à un auditoire constitué d'étudiants qu'elle doit convaincre.

Jeannine Hayat (huffingtonpost.fr

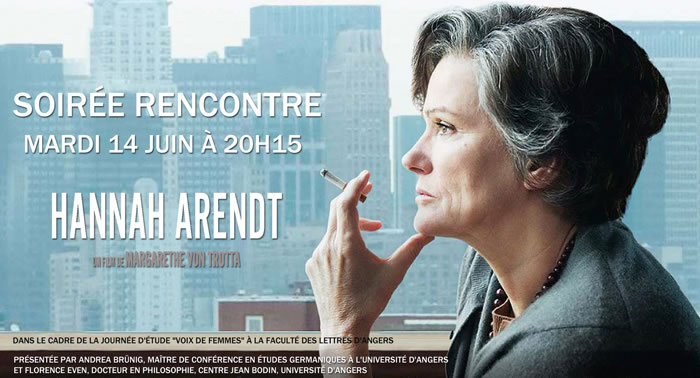

Soirée rencontre

mardi 14 juin

2016 à 20h15

Présentée par Andrea Brünig, maître de conférence en études germaniques à l'Université d'Angers et Florence Even, docteur en philosophie, Centre Jean Bodin, Université d'Angers

Dans le cadre de la Journée d'étude "Voix de femmes" à la Faculté des Lettres d'Angers

Séance organisée en collaboration avec Cinéma Parlant

HANNAH ARENDT

de Margarethe Von Trotta

avec Barbara Sukowa, Axel Milberg, Janet McTeer

Allemagne - 2012 - 1h50 - Version originale sous-titrée - Toronto 2012

1961 - La philosophe juive allemande Hannah Arendt est envoyée à Jérusalem par le New Yorker pour couvrir le procès d’Adolf Eichmann, responsable de la déportation de millions de juifs. Les articles qu’elle publie et sa théorie de "La banalité du mal" déclenchent une controverse sans précédent. Son obstination et l’exigence de sa pensée se heurtent à l’incompréhension de ses proches et provoquent son isolement.

http://www.sddistribution.fr/fiche.php?id=71

A PROPOS

Pour un réalisateur de cinéma, le projet de montrer à l'écran le travail de la pensée est une gageure. Pourtant, c'est le dessein que s'est fixé Margarethe von Trotta dans son film intitulé Hannah Arendt. Et manifestement, la réalisatrice a atteint son objectif. Présenté en novembre 2012 au Festival international du Film d'Histoire de Pessac, le film a séduit le jury qui lui a décerné tous les prix de la catégorie fiction.

Depuis la parution de la biographie d'Élisabeth Young-Bruehl, nombre d'ouvrages se sont efforcés d'éclairer le parcours philosophique de l'étudiante préférée de Martin Heidegger, qui avait fui l'Allemagne en 1933 dans un contexte de persécution des Juifs, et dont la pensée a fini par s'opposer à celle de son maître. Mais le film s'avère presqu'aussi précieux que le livre pour reconstituer l'atmosphère d'ébullition d'une période intensément intellectuelle.

Dix ans après son installation aux U.S.A., la parution en 1951 de son ouvrage intitulé Les origines du totalitarisme, avait permis à Arendt d'être considérée comme un des grands penseurs du XXe siècle. Grâce à ce livre magistral, elle a acquis rapidement le succès et la reconnaissance de ses pairs. Comment expliquer qu'une décennie ans plus tard, elle se soit trouvée au cœur d'une violente controverse ?

L'ambition de Margarethe von Trotta était double : évoquer l'existence concrète d'une intellectuelle en exil et traduire dans le langage cinématographique une querelle philosophique. Les qualités de l'œuvre tiennent d'abord au scénario auquel Margarethe von Trotta a travaillé en collaboration avec Pamela Katz durant quatre ans. Les auteures ont restreint leur rélexion à cinq années de la vie de la philosophe. Entre 1960, année de la capture en Argentine par le Mossad du criminel nazi Eichmann et 1964, année suivant la publication dans le New Yorker du reportage d'Arendt consacré au procès, des bouleversements se sont produits dans son existence.

Margarethe von Trotta a insisté pour que Barbara Sukowa, connue pour ses collaborations avec le réalisateur Rainer W. Fassbinder, endosse le rôle-titre. Et ce choix est déterminant. Cette intelligente actrice, sait imposer l'intensité de sa présence à l'écran. Qu'elle soit filmée chez elle, dans son appartement de New York scrupuleusement reconstitué, ou dans les rues de Jérusalem aux ruelles ensoleillées, elle incarne avec bonheur une indomptable femme de génie.

Hannah Arendt est à la fois une femme d'action et de discours qui bataille pour imposer sa pensée métaphysique et sa conception de la politique. Il fallait que l'actrice soit dotée de l'énergie intérieure suffisante pour se glisser dans la peau d'une femme d'exception, au tempérament passionné. Barbara Sukowa fait la preuve de sa maîtrise du jeu de l'acteur dans une scène d'anthologie, un discours de six minutes adressé en anglais à un auditoire constitué d'étudiants qu'elle doit convaincre.

Jeannine Hayat (huffingtonpost.fr