ÉVÉNEMENTS ET SÉANCES SPECIALES

A PROPOS

Douze ans après son galop d’essai sur La Dernière Maison Sur La Gauche et après trois films aux qualités très variables, Wes Craven livrait en 1984 sa contribution majeure au cinéma d’horreur, un film qui marquera fortement les décennies à venir, imposant son boogeyman au rang d’icône superstar du genre horrifique.

Et pourtant le pitch de départ semble au premier abord calqué sur les grandes lignes du slasher : des teenagers découvrant gentiment les joies de la puberté tombent un à un sous les lames d’un croquemitaine assoiffé de vengeance, les parents d’Elm Street l’ayant envoyé six pieds sous terre une décennie auparavant. Mais c’est le mode opératoire du tueur qui fait la différence : Freddy tue ses victimes dans leur sommeil, les rêves devenant son terrain de chasse. L’occasion de cauchemars funèbres et chargés d’idées visuelles pour un onirisme qui n’a que rarement été aussi malsain et marquant au cinéma, cela bien que ce premier film la joue soft niveau surréalisme cauchemardesque comparé au reste de la série, beaucoup plus potache et moins dérangeant.

En plus du choix plus qu’avisé de Heather Langenkamp dans le rôle de Nancy, personnage féminin aux antipodes des potiches sans cervelles hantant le genre, Wes Craven peut aussi s’estimer heureux d’avoir révélé Robert Englund (déjà au casting du « Crocodile de La Mort ») à l’époque connu comme Willy, le gentil alien un peu demeuré de la série V. Dans la défroque de Freddy, le visage tant défiguré par les maquillages de David Miller (inspiré de photos de grands brulés) qu’englouti par les ténèbres, la réalisation se gardant bien d’en dévoiler trop, Englund incarne à la perfection ce personnage repoussant et terrifiant et cela dès sa première apparition. Un effort particulier a également été fait sur les répliques du tueur d’enfants, toutes aussi minimalistes qu’efficace dans le sordide. On se souviendra ainsi longtemps du « I’M Your New Boyfriend Now, Nancy!!!. Pour ne rien gâcher on retrouve Johnny Depp avec un look de premier de la classe pour son premier rôle sur grand écran.

Pour sa petite légende personnelle, Wes Craven se plait à raconter que ce Nightmare On Elm Street lui fut inspirée d’un fait réel découvert à force d’éplucher les rubriques de faits divers les plus sordides avant de tomber sur cette histoire d’une personne décédée dans son sommeil après avoir été victime pendant plusieurs nuits de violents et terrifiants cauchemars. Le réalisateur aurait rajouté à cela quelques éléments tirés de ses propres cauchemars et Craven devait avoir à l’époque des expériences oniriques particulièrement violentes tant la profusion de détails angoissant et l’originalité de la réalisation à l’écran du lent glissement de la réalité aux rêves restent aujourd’hui encore très marquants. Que ce soit Tina réveillée en pleine nuit par un caillou jeté à la fenêtre, parodie de rituel amoureux débouchant sur quelque chose de bien malsain, ou Nancy se réveillant dans un cours d’histoire bercé par le discours de plus en plus hypnotique et flippant du professeur, ce premier Griffe de la Nuit fait grimper la tension, accumulant les images de plus en plus inquiétantes, jusqu’aux apparitions quasi-cathartiques du tueur défiguré. La mise en tension est aussi maitrisé de bout en bout par le score de Charles Bernstein, ses quelques notes de claviers immédiatement identifiables et sa comptine pour enfants revisitée pour annoncer la venue du croquemitaine.

Comme il continuera de le faire pour ses prochains films, Wes Craven met en scène une cellule familiale fragilisée et de laquelle l’héroïne devra s’affranchir dans la douleur pour pouvoir survivre au monde extérieur. Pour une première, le réalisateur y va franco: en plus d’un père flic (John saxon) tout juste bon à se servir d’elle à son insu pour appâter un présumé meurtrier, la mère de Nancy, sévèrement alcoolisée, se résout à droguer sa fille pour la faire enfin dormir. Avec ses portraits de parents coincés dans un déni total de la réalité, le refus d’affronter le passé devenant concrètement dangereux pour leur progéniture, Les Griffes De La Nuit se charge d’un sous-texte politique puissant et écorchant le moralisme hypocrite d’une certaine Amérique WASP. Un sous-texte qui reste bien évidemment universel. Freddy s’introduit littéralement dans le rêve américain pour devenir l’incarnation vicelarde et toute-puissante de l’hypocrisie d’une société qui refoule un passé de plus en plus difficile à faire passer à la trappe de l’histoire.

Mais tout cela ne serait rien sans la capacité de Wes Craven à insuffler un suspense intenable et lié à la capacité de ses personnages à rester éveillé, un assoupissement fortuit pouvant se révéler fatal. Une tension ici allant crescendo et d’autant plus désespérée que jusqu’au bout le boogey man aux griffes d’acier semble invincible.

Sur bien des points et malgré quelques concessions aux producteurs (la scène de la « fontaine de sang », quand même devenu culte mais tellement en décalage avec le reste, et cette dernière minute pour faire plaisir aux producteurs), ce premier « Nightmare On Elm Street » n’a toujours pas été égalé. Un vrai grand classique des années 80 alors que son récent remake semble déjà daté…

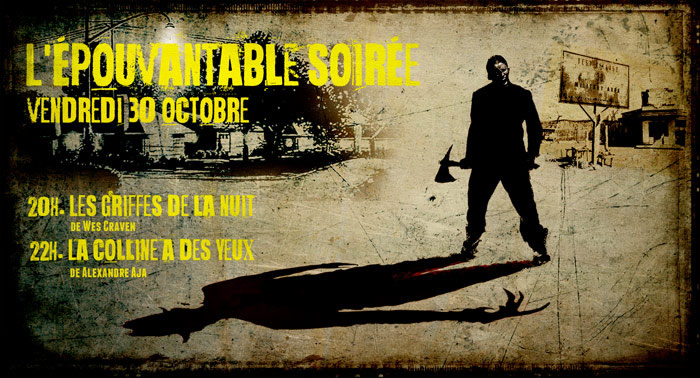

L'épouvantable soirée

vendredi 30 octobre

2015 à 20h00

20h : LES GRIFFES DE LA NUIT de Wes Craven

22h : LA COLLINE A DES YEUX de Alexandre Aja

LES GRIFFES DE LA NUIT

de Wes Craven

avec John Saxon, Ronee Blakley, Heather Langenkamp

USA - 1984 - 1h31 - VOST - Interdit aux moins de 12 ans

Nancy est une jeune adolescente qui fait régulièrement des cauchemars sur un homme au visage brûlé, avec un vieux pull déchiré et cinq lames tranchantes à la place des doigts. Elle constate d'ailleurs que parmi ses amis, elle n'est pas la seule à faire ces mauvais rêves. Mais bientôt, l'un d'entre eux est sauvagement assassiné pendant son sommeil. C'est ainsi que le groupe fait la connaissance de l'ignoble Freddy Krueger, qui se sert des cauchemars pour assassiner les gens qui rêvent de lui. Nancy comprend qu'elle n'a plus qu'une seule solution : si elle veut rester en vie, elle doit rester éveillée...

A PROPOS

Douze ans après son galop d’essai sur La Dernière Maison Sur La Gauche et après trois films aux qualités très variables, Wes Craven livrait en 1984 sa contribution majeure au cinéma d’horreur, un film qui marquera fortement les décennies à venir, imposant son boogeyman au rang d’icône superstar du genre horrifique.

Et pourtant le pitch de départ semble au premier abord calqué sur les grandes lignes du slasher : des teenagers découvrant gentiment les joies de la puberté tombent un à un sous les lames d’un croquemitaine assoiffé de vengeance, les parents d’Elm Street l’ayant envoyé six pieds sous terre une décennie auparavant. Mais c’est le mode opératoire du tueur qui fait la différence : Freddy tue ses victimes dans leur sommeil, les rêves devenant son terrain de chasse. L’occasion de cauchemars funèbres et chargés d’idées visuelles pour un onirisme qui n’a que rarement été aussi malsain et marquant au cinéma, cela bien que ce premier film la joue soft niveau surréalisme cauchemardesque comparé au reste de la série, beaucoup plus potache et moins dérangeant.

En plus du choix plus qu’avisé de Heather Langenkamp dans le rôle de Nancy, personnage féminin aux antipodes des potiches sans cervelles hantant le genre, Wes Craven peut aussi s’estimer heureux d’avoir révélé Robert Englund (déjà au casting du « Crocodile de La Mort ») à l’époque connu comme Willy, le gentil alien un peu demeuré de la série V. Dans la défroque de Freddy, le visage tant défiguré par les maquillages de David Miller (inspiré de photos de grands brulés) qu’englouti par les ténèbres, la réalisation se gardant bien d’en dévoiler trop, Englund incarne à la perfection ce personnage repoussant et terrifiant et cela dès sa première apparition. Un effort particulier a également été fait sur les répliques du tueur d’enfants, toutes aussi minimalistes qu’efficace dans le sordide. On se souviendra ainsi longtemps du « I’M Your New Boyfriend Now, Nancy!!!. Pour ne rien gâcher on retrouve Johnny Depp avec un look de premier de la classe pour son premier rôle sur grand écran.

Pour sa petite légende personnelle, Wes Craven se plait à raconter que ce Nightmare On Elm Street lui fut inspirée d’un fait réel découvert à force d’éplucher les rubriques de faits divers les plus sordides avant de tomber sur cette histoire d’une personne décédée dans son sommeil après avoir été victime pendant plusieurs nuits de violents et terrifiants cauchemars. Le réalisateur aurait rajouté à cela quelques éléments tirés de ses propres cauchemars et Craven devait avoir à l’époque des expériences oniriques particulièrement violentes tant la profusion de détails angoissant et l’originalité de la réalisation à l’écran du lent glissement de la réalité aux rêves restent aujourd’hui encore très marquants. Que ce soit Tina réveillée en pleine nuit par un caillou jeté à la fenêtre, parodie de rituel amoureux débouchant sur quelque chose de bien malsain, ou Nancy se réveillant dans un cours d’histoire bercé par le discours de plus en plus hypnotique et flippant du professeur, ce premier Griffe de la Nuit fait grimper la tension, accumulant les images de plus en plus inquiétantes, jusqu’aux apparitions quasi-cathartiques du tueur défiguré. La mise en tension est aussi maitrisé de bout en bout par le score de Charles Bernstein, ses quelques notes de claviers immédiatement identifiables et sa comptine pour enfants revisitée pour annoncer la venue du croquemitaine.

Comme il continuera de le faire pour ses prochains films, Wes Craven met en scène une cellule familiale fragilisée et de laquelle l’héroïne devra s’affranchir dans la douleur pour pouvoir survivre au monde extérieur. Pour une première, le réalisateur y va franco: en plus d’un père flic (John saxon) tout juste bon à se servir d’elle à son insu pour appâter un présumé meurtrier, la mère de Nancy, sévèrement alcoolisée, se résout à droguer sa fille pour la faire enfin dormir. Avec ses portraits de parents coincés dans un déni total de la réalité, le refus d’affronter le passé devenant concrètement dangereux pour leur progéniture, Les Griffes De La Nuit se charge d’un sous-texte politique puissant et écorchant le moralisme hypocrite d’une certaine Amérique WASP. Un sous-texte qui reste bien évidemment universel. Freddy s’introduit littéralement dans le rêve américain pour devenir l’incarnation vicelarde et toute-puissante de l’hypocrisie d’une société qui refoule un passé de plus en plus difficile à faire passer à la trappe de l’histoire.

Mais tout cela ne serait rien sans la capacité de Wes Craven à insuffler un suspense intenable et lié à la capacité de ses personnages à rester éveillé, un assoupissement fortuit pouvant se révéler fatal. Une tension ici allant crescendo et d’autant plus désespérée que jusqu’au bout le boogey man aux griffes d’acier semble invincible.

Sur bien des points et malgré quelques concessions aux producteurs (la scène de la « fontaine de sang », quand même devenu culte mais tellement en décalage avec le reste, et cette dernière minute pour faire plaisir aux producteurs), ce premier « Nightmare On Elm Street » n’a toujours pas été égalé. Un vrai grand classique des années 80 alors que son récent remake semble déjà daté…

A PROPOS

Remakes des classiques du cinéma d'horreur des années 1970, suite : après L'Armée des morts, Amityville ou Massacre à la tronçonneuse, au tour de la Colline a des yeux, diamant brut du survival signé Wes Craven (1977), de passer en revue. Enorme surprise, puisqu'Alexandre Aja fait ici coup double, signant non seulement la meilleure réussite de cette vague un peu dégénérée de remakes, mais s'imposant surtout -et de très loin- comme le seul exemple viable de transfert de jeunes cinéastes français dans le petit bain hollywoodien, celui de la série B. D'où un tel miracle là où d'autres avant lui ont surtout brillé par le ridicule (Siri, Gans) ou, tout au mieux, une humilité confinant à l'invisibilité (Richet, Kassovitz) ? De ce que, probablement, Aja a su exprimer dès son second film, Haute tension, un style aussi sobre que puissant, aussi singulier que modeste dans sa manière de rendre à ses amours cinéphages -cinéma de la peur pliant le spectateur à ses mécanismes les plus primaires et viscéraux- une forme d'hommage impoli, frontal et sans complexes. Dans ce registre, inutile de préciser que le film original de Craven, récit d'une famille d'Américains républicains se retrouvant traquée par une horde de dégénérés cannibales dans le désert du Nevada, fait figure de référence absolue. L'absence de complexes, voilà peut-être la clé de cette réussite. Il y a chez Aja une simplicité et un plaisir du défi qui imposent immédiatement leur marque. Le jeune cinéaste n'a rien changé à ses habitudes malgré la pression évidente de Craven, producteur du film, et les enjeux forcément vertigineux de ce passage outre-Atlantique. Le concept, s'il peut paraître simpliste, de la focalisation unique (prendre des personnages et les secouer comme un milk-shake jusqu'à les faire rendre gorge) ramène directement à l'âge d'or de cette horreur américaine qui gicla sur les écrans des années 1970 dans un élan sans retour. Nul gain, nulle perte dans le passage de Haute tension à La Colline a des yeux : y demeure la même obsession, dans le découpage et la mise en scène, à rester du côté du point de vue de la victime assaillie ou traquée, à recourir à la plus extrême sobriété pour rester au plus près des personnages, dans un grand manège asséché usant jusqu'à plus soif des figures imposées du genre. Dès l'ouverture, Aja impose ce rythme syncopé et ultraviolent du film d'origine pour lancer le récit sur les chapeaux de roue. Cette volonté de choquer est évidente, et si elle ne relève pas d'une grande finesse malgré la volonté de prolonger les enjeux du film original (la satire post-atomique qui servait de toile de fond à Craven est ici beaucoup plus marquée), elle permet à Aja de tenir son film de bout en bout et d'en marquer les principes d'identification au fer rouge. Ainsi réduit en survival pur et dur, absolument manichéen et sans une once de psychologisme, La Colline a des yeux tranche par sa belle assurance à éprouver, violenter et malmener le spectateur dans un mouvement ininterrompu. Ici le film de Craven n'est plus qu'une ombre, une sorte de carcasse évidée qu'on tente de rechargée par à-coups. Ce reloading permanent ouvre une nouvelle dimension, un clignotement onirique proche du conte ou de la fable. Elle tend vers une forme de grandeur épique parfois un peu ronflante, mais qui recentre le film dans un cadre plus large et tente de ramener à l'histoire du survival et à son rapport à l'Ouest américain (la manière de filmer en cinémascope le désert californien, assez majestueuse). Rien que pour cette belle intuition, équilibre entre brutalité des origines et velours du mythe, Aja accomplit une trajectoire singulière qui le place parmi les plus prometteurs petits maîtres du cinéma de terreur contemporain.

LA COLLINE A DES YEUX

de Alexandre Aja

avec Aaron Stanford, Kathleen Quinlan, Vinessa Shaw

USA - 2006 - 1h43 - VOST - Interdit aux moins de 16 ans

Pour fêter leur anniversaire de mariage, Monsieur et Madame Carter ont demandé à leur famille de partir avec eux en Californie. Même si tous acceptent, personne n'est vraiment ravi d'être là. La fille aînée s'inquiète pour son bébé, son mari redoute de passer tout ce temps près de son beau-père, Brenda regrette ses copines parties à Cancun et Bobby ne s'intéresse qu'aux chiens. Ils ne savent pas encore que la route désertique qu'ils empruntent va les mener vers le pire des cauchemars...

A PROPOS

Remakes des classiques du cinéma d'horreur des années 1970, suite : après L'Armée des morts, Amityville ou Massacre à la tronçonneuse, au tour de la Colline a des yeux, diamant brut du survival signé Wes Craven (1977), de passer en revue. Enorme surprise, puisqu'Alexandre Aja fait ici coup double, signant non seulement la meilleure réussite de cette vague un peu dégénérée de remakes, mais s'imposant surtout -et de très loin- comme le seul exemple viable de transfert de jeunes cinéastes français dans le petit bain hollywoodien, celui de la série B. D'où un tel miracle là où d'autres avant lui ont surtout brillé par le ridicule (Siri, Gans) ou, tout au mieux, une humilité confinant à l'invisibilité (Richet, Kassovitz) ? De ce que, probablement, Aja a su exprimer dès son second film, Haute tension, un style aussi sobre que puissant, aussi singulier que modeste dans sa manière de rendre à ses amours cinéphages -cinéma de la peur pliant le spectateur à ses mécanismes les plus primaires et viscéraux- une forme d'hommage impoli, frontal et sans complexes. Dans ce registre, inutile de préciser que le film original de Craven, récit d'une famille d'Américains républicains se retrouvant traquée par une horde de dégénérés cannibales dans le désert du Nevada, fait figure de référence absolue. L'absence de complexes, voilà peut-être la clé de cette réussite. Il y a chez Aja une simplicité et un plaisir du défi qui imposent immédiatement leur marque. Le jeune cinéaste n'a rien changé à ses habitudes malgré la pression évidente de Craven, producteur du film, et les enjeux forcément vertigineux de ce passage outre-Atlantique. Le concept, s'il peut paraître simpliste, de la focalisation unique (prendre des personnages et les secouer comme un milk-shake jusqu'à les faire rendre gorge) ramène directement à l'âge d'or de cette horreur américaine qui gicla sur les écrans des années 1970 dans un élan sans retour. Nul gain, nulle perte dans le passage de Haute tension à La Colline a des yeux : y demeure la même obsession, dans le découpage et la mise en scène, à rester du côté du point de vue de la victime assaillie ou traquée, à recourir à la plus extrême sobriété pour rester au plus près des personnages, dans un grand manège asséché usant jusqu'à plus soif des figures imposées du genre. Dès l'ouverture, Aja impose ce rythme syncopé et ultraviolent du film d'origine pour lancer le récit sur les chapeaux de roue. Cette volonté de choquer est évidente, et si elle ne relève pas d'une grande finesse malgré la volonté de prolonger les enjeux du film original (la satire post-atomique qui servait de toile de fond à Craven est ici beaucoup plus marquée), elle permet à Aja de tenir son film de bout en bout et d'en marquer les principes d'identification au fer rouge. Ainsi réduit en survival pur et dur, absolument manichéen et sans une once de psychologisme, La Colline a des yeux tranche par sa belle assurance à éprouver, violenter et malmener le spectateur dans un mouvement ininterrompu. Ici le film de Craven n'est plus qu'une ombre, une sorte de carcasse évidée qu'on tente de rechargée par à-coups. Ce reloading permanent ouvre une nouvelle dimension, un clignotement onirique proche du conte ou de la fable. Elle tend vers une forme de grandeur épique parfois un peu ronflante, mais qui recentre le film dans un cadre plus large et tente de ramener à l'histoire du survival et à son rapport à l'Ouest américain (la manière de filmer en cinémascope le désert californien, assez majestueuse). Rien que pour cette belle intuition, équilibre entre brutalité des origines et velours du mythe, Aja accomplit une trajectoire singulière qui le place parmi les plus prometteurs petits maîtres du cinéma de terreur contemporain.