ÉVÉNEMENTS ET SÉANCES SPECIALES

A PROPOS

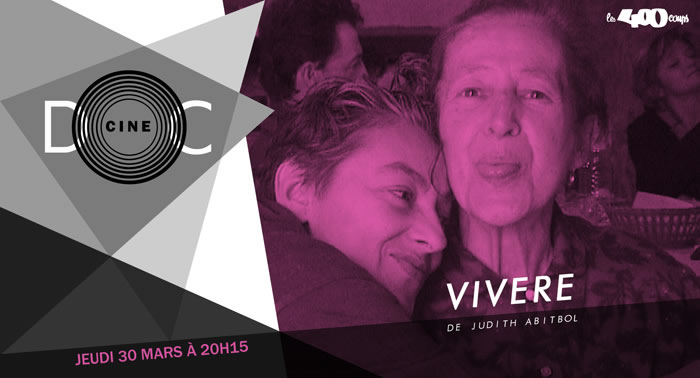

Documentaire tissé d’archives personnelles, Vivere saisit les liens d’une fille et de sa mère, dans les dernières années de sa vie.

Pour comprendre Vivere, il faut sans doute savoir ce que représente pour sa réalisatrice l’acte de filmer. « Je ne tiens pas exactement un journal filmé, observe Judith Abitbol, car je ne tourne pas tous les jours et il m’arrive d’avoir de longues périodes où je ne sors pas la caméra. Mais je filme beaucoup et de tout – la nature, les animaux, les gens. Notamment mes proches. »

Cette captation de vie, commencée à 11 ans lorsque son père lui offre une caméra super huit, répond à une nécessité intérieure : « La caméra a été pour moi une manière d’affronter le monde à travers un médium. Enfant, j’aimais l’imaginer comme une petite guérite d’où je pouvais tout regarder ». À l’image de Vivere, les films qui naissent de ces archives intimes se distinguent de ceux qu’elle écrit et prépare, tel le surprenant A bas bruit en 2013.

À la fin de l’année 2001, Judith Abitbol a sa caméra en main lorsqu’elle assiste aux retrouvailles de Paola Valentini et de sa mère âgée, Ede Bartolozzi, dans un petit village d’Italie. Ces images comptent parmi les premières du film : « Paola parlait tellement de sa mère ! J’avais l’intuition que ce serait un moment important. »

La mère et la fille se voient peu, la seconde étant retenue par son travail à travers le monde. Mais leur proximité apparaît extraordinaire. « J’ai été subjuguée par la beauté et la bonté d’Ede, raconte la cinéaste. J’ai tout de suite su que chaque fois que je la verrai, je la filmerai. » Ce qu’elle fera pendant huit ans, jusqu’au décès de cette lumineuse vieille dame.

Le documentaire s’ouvre sur l’incertitude des rencontres : s’agira-t-il d’un portrait ? Du récit de cette relation mère-fille ? De la vie de ce village ouvrier, à l’environnement et l’économie bouleversés, où les voisins s’interpellent avec une chaleur latine ? C’est d’abord tout cela que le spectateur reçoit, avec la curiosité d’un promeneur sans destination précise. Il épouse l’état d’esprit de Judith Abitbol lorsqu’elle tourne à l’époque.

« J’ai filmé la vie et il s’est passé ce qui s’est passé… Je n’ai pas cessé de filmer. » Ce qu’elle désigne pudiquement, c’est la maladie d’Alzheimer. Vivere n’est pas un film sur la maladie, mais sur la vie d’une femme qui se trouve être touchée par une maladie. Sa fille et Judith Abitbol l’accompagneront jusqu’au bout.

Dans ce film chronologique, né au montage, la maladie n’est jamais nommée, ni située. Le spectateur observe lui-même les glissements d’Ede et en tire ses propres conclusions. Pendant longtemps, il n’en est cependant pas du tout question. La mère et la fille dansent, chantent, peuplent la maison de l’intensité de leurs rencontres.

C’est un amour à la fois urgent et éternel, tactile, filmé comme tel par la cinéaste – qui, elle, garde une distance, sauf lorsqu’Ede la rompt en la prenant affectueusement dans ses bras. Le film se concentre progressivement sur la vieille dame et sa fille. Ede, retrouvée d’ellipse en ellipse (lesquelles sont de plus en plus béantes, à l’image de sa mémoire), connaît des moments difficiles largement coupés et longuement questionnés au montage, mais pas occultés.

Une scène dit tout le travail d’équilibriste de la cinéaste : Paola, toujours pleine d’entrain devant sa mère, ne craque qu’une fois à l’écran, dans le jardin où elle s’est isolée et où Judith Abitbol l’aperçoit. Pendant une seconde, la caméra semble hésiter. Elle intègre pourtant à travers la vitre ce hors-champ, parce qu’il fait aussi partie de la vie des accompagnants. On ne saurait y voir de l’impudeur, mais une forme de présence silencieuse – au-delà du jugement ou même de la tristesse. Un abri hors du temps.

Vivere se révèle également être un beau film sur les langues maternelles, en l’occurrence l’italien et le romagnol. Le français est réservé aux échanges factuels. L’enthousiasme, l’affection, l’énergie transitent par les langues de la mère, pour la mère, dans un tourbillon enveloppant – une sorte de cordon sonore liant ces femmes, à travers les chansons quand les conversations font défaut.

Dans ce film, peut-être trop long, mais d’une grande fluidité, même la mort ne semble pas survenir de manière brutale, mais dans un repli entre deux plans. Ede reste à l’écran (le cercueil étant ouvert pendant la veillée), ses proches restent présents et Judith Abitbol préfère achever sur des images anciennes où Ede apparaît pleine de vie.

« Ce film a été une grande joie pour Paola, note la réalisatrice. J’ai organisé une projection pour le village fin janvier. Tous m’ont réservé un accueil incroyable. Je pense que je ferai un jour un film sur ces gens. Je le leur dois. »

Marie Soyeux (La Croix)

Ciné doc

jeudi 30 mars

2017 à 20h15

suivi d'une rencontre avec un médecin du Centre Mémoire de Ressources et de Recherche du CHU d'Angers

Soirée organisée en collaboration avec France Alzheimer 49

VIVERE

de Judith Abitbol

Documentaire

FRANCE - 1h49 - 2016 - VOST

Pendant huit ans, Judith Abitbol a filmé Ede Bartolozzi dans son village en Italie.

Pendant huit années, elle a filmé ce qui est en train de disparaître.

Ede et Paola, sa fille, étaient liées par un amour extraordinaire.

Ce film raconte cet amour-là, dans ce village, avec la famille, les amis, les voisins.

Les étreintes des corps, les visages et les mains.

Il témoigne de ce qui restera : l’immense joie de vivre et d’avoir aimé.

https://www.facebook.com/Vivere-615415718589956

A PROPOS

Documentaire tissé d’archives personnelles, Vivere saisit les liens d’une fille et de sa mère, dans les dernières années de sa vie.

Pour comprendre Vivere, il faut sans doute savoir ce que représente pour sa réalisatrice l’acte de filmer. « Je ne tiens pas exactement un journal filmé, observe Judith Abitbol, car je ne tourne pas tous les jours et il m’arrive d’avoir de longues périodes où je ne sors pas la caméra. Mais je filme beaucoup et de tout – la nature, les animaux, les gens. Notamment mes proches. »

Cette captation de vie, commencée à 11 ans lorsque son père lui offre une caméra super huit, répond à une nécessité intérieure : « La caméra a été pour moi une manière d’affronter le monde à travers un médium. Enfant, j’aimais l’imaginer comme une petite guérite d’où je pouvais tout regarder ». À l’image de Vivere, les films qui naissent de ces archives intimes se distinguent de ceux qu’elle écrit et prépare, tel le surprenant A bas bruit en 2013.

À la fin de l’année 2001, Judith Abitbol a sa caméra en main lorsqu’elle assiste aux retrouvailles de Paola Valentini et de sa mère âgée, Ede Bartolozzi, dans un petit village d’Italie. Ces images comptent parmi les premières du film : « Paola parlait tellement de sa mère ! J’avais l’intuition que ce serait un moment important. »

La mère et la fille se voient peu, la seconde étant retenue par son travail à travers le monde. Mais leur proximité apparaît extraordinaire. « J’ai été subjuguée par la beauté et la bonté d’Ede, raconte la cinéaste. J’ai tout de suite su que chaque fois que je la verrai, je la filmerai. » Ce qu’elle fera pendant huit ans, jusqu’au décès de cette lumineuse vieille dame.

Le documentaire s’ouvre sur l’incertitude des rencontres : s’agira-t-il d’un portrait ? Du récit de cette relation mère-fille ? De la vie de ce village ouvrier, à l’environnement et l’économie bouleversés, où les voisins s’interpellent avec une chaleur latine ? C’est d’abord tout cela que le spectateur reçoit, avec la curiosité d’un promeneur sans destination précise. Il épouse l’état d’esprit de Judith Abitbol lorsqu’elle tourne à l’époque.

« J’ai filmé la vie et il s’est passé ce qui s’est passé… Je n’ai pas cessé de filmer. » Ce qu’elle désigne pudiquement, c’est la maladie d’Alzheimer. Vivere n’est pas un film sur la maladie, mais sur la vie d’une femme qui se trouve être touchée par une maladie. Sa fille et Judith Abitbol l’accompagneront jusqu’au bout.

Dans ce film chronologique, né au montage, la maladie n’est jamais nommée, ni située. Le spectateur observe lui-même les glissements d’Ede et en tire ses propres conclusions. Pendant longtemps, il n’en est cependant pas du tout question. La mère et la fille dansent, chantent, peuplent la maison de l’intensité de leurs rencontres.

C’est un amour à la fois urgent et éternel, tactile, filmé comme tel par la cinéaste – qui, elle, garde une distance, sauf lorsqu’Ede la rompt en la prenant affectueusement dans ses bras. Le film se concentre progressivement sur la vieille dame et sa fille. Ede, retrouvée d’ellipse en ellipse (lesquelles sont de plus en plus béantes, à l’image de sa mémoire), connaît des moments difficiles largement coupés et longuement questionnés au montage, mais pas occultés.

Une scène dit tout le travail d’équilibriste de la cinéaste : Paola, toujours pleine d’entrain devant sa mère, ne craque qu’une fois à l’écran, dans le jardin où elle s’est isolée et où Judith Abitbol l’aperçoit. Pendant une seconde, la caméra semble hésiter. Elle intègre pourtant à travers la vitre ce hors-champ, parce qu’il fait aussi partie de la vie des accompagnants. On ne saurait y voir de l’impudeur, mais une forme de présence silencieuse – au-delà du jugement ou même de la tristesse. Un abri hors du temps.

Vivere se révèle également être un beau film sur les langues maternelles, en l’occurrence l’italien et le romagnol. Le français est réservé aux échanges factuels. L’enthousiasme, l’affection, l’énergie transitent par les langues de la mère, pour la mère, dans un tourbillon enveloppant – une sorte de cordon sonore liant ces femmes, à travers les chansons quand les conversations font défaut.

Dans ce film, peut-être trop long, mais d’une grande fluidité, même la mort ne semble pas survenir de manière brutale, mais dans un repli entre deux plans. Ede reste à l’écran (le cercueil étant ouvert pendant la veillée), ses proches restent présents et Judith Abitbol préfère achever sur des images anciennes où Ede apparaît pleine de vie.

« Ce film a été une grande joie pour Paola, note la réalisatrice. J’ai organisé une projection pour le village fin janvier. Tous m’ont réservé un accueil incroyable. Je pense que je ferai un jour un film sur ces gens. Je le leur dois. »

Marie Soyeux (La Croix)